"Und jetzt?" Diese Frage stellt sich, wenn das Leben endet. Wie geht es weiter nach dem Tod? Eine Ausstellung in der Gemeinde Berlin-Zehlendorf präsentierte am 5. März Antworten, die Hinduismus, Buddhismus, Judentum, Islam und das Christentum geben. Fast 200 Besucherinnen und Besucher informierten sich über den Jenseitsglauben der fünf Weltreligionen.

"Sehen, hören, begreifen", verspricht das Plakat zur Ausstellung, aber wer den Raum zum Hinduismus betritt, tut zunächst vor allem eins: riechen, und zwar den Duft der zum hinduistischen Kultus gehörenden Räucherstäbchen. Das Sonnenlicht fällt durch ein am Fenster aufgehängtes Gebetstuch auf Informationsplakate und einige Exponate, die auf einem kleinen Tisch gruppiert sind: eine Gebetskette, an Becken erinnernde Musikinstrumente ...

Die Exponate sind Leihgaben, und hier wird ein wichtiger Effekt der Ausstellung deutlich: Vielfach waren es persönliche Beziehungen – alte oder neu geknüpfte –, über die Informationen und Ausstellungsstücke beschafft wurden. Viele Gespräche über den Jenseitsglauben haben bei der Vorbereitung stattgefunden. Was glaubt ihr? Was glauben wir? Wo sind die Unterschiede – und wo die Gemeinsamkeiten? Stellt man die letzte Frage, wird zum Beispiel die Sehnsucht nach Frieden genannt, die allen fünf Religionen gemeinsam ist.

Ein interreligiöser Dialog, ganz praktisch, der sonst vermutlich in dieser Form nicht stattgefunden hätte und an diesem Nachmittag in der Zehlendorfer Kirche fortgesetzt wird.

Für die Gestaltung des Raumes "Judentum" hatte sich eine der Ausstellungsmacherinnen lange mit ihrer jüdischen Tante unterhalten und dabei viel von der Religion erfahren, aus der das Christentum hervorgegangen ist. Einige "Judentum"-Exponate seien herausgegriffen: An der Wand hängen Strickpullis. "Trauerkleidung", erklärt das Schild daneben. Der zweite Blick: Die Pullis sind am Hals eingerissen, eine typische Form im Judentum, um seine Trauer zu zeigen. Auf dem Tisch liegt ein Tablett mit Kieselsteinen. "Einmal haben wir schon nachgefüllt", sagt die junge Frau, die den Raum betreut. Die Steine kann man nämlich mitnehmen und – wie im Judentum üblich – als Zeichen bei einem besuchten Grab zurücklassen. Ein drittes Exponat ist schon aufgegessen: Die Schüssel mit den koscheren Gummibärchen ist leer. Schmecken kann man diese Ausstellung also auch.

Im Kirchenfoyer weist ein Pfeil nach rechts: "Islam" und "Buddhismus". Während im ersten Raum drei gesungene Gebete erklingen, "Sutras", die Buddhisten bei Bestattungen rezitieren, ist es im zweiten still. "Es war dem Propheten zutiefst verhasst, laut zu heulen oder seine Kleider aus Trauer zu zerreißen", heißt es im Ausstellungsführer. So betrachten die Besucher still den ausgestellten Koran, das Derwisch-Kleid, bewundern die arabische Kalligraphie und haben Zeit für innere Einkehr.

Der Feierraum der Zehlendorfer Kirche ist auch heute ganz und gar christlich geprägt: Links geht es um die evangelischen, rechts um katholischen und in der Mitte um die neuapostolischen Vorstellungen vom Leben nach dem Tod. Die meisten der Besucherinnen und Besucher fühlen sich hier Zuhause und genießen die klassische sakrale Musik im Kirchenraum, während sie die Ausstellungstafeln lesen. Verschiedene Bibeln liegen aus: Bei allen Unterschieden hat der christliche Jenseitsglaube eine gemeinsame Grundlage. Grablichter flackern, am Altar steht ein silberner Kelch, wie er in der Neuapostolischen Kirche für die Aufbewahrung der Hostien benutzt wird. Er weist darauf hin, dass neuapostolische Christen das Heilige Abendmahl auch für die Verstorbenen feiern.

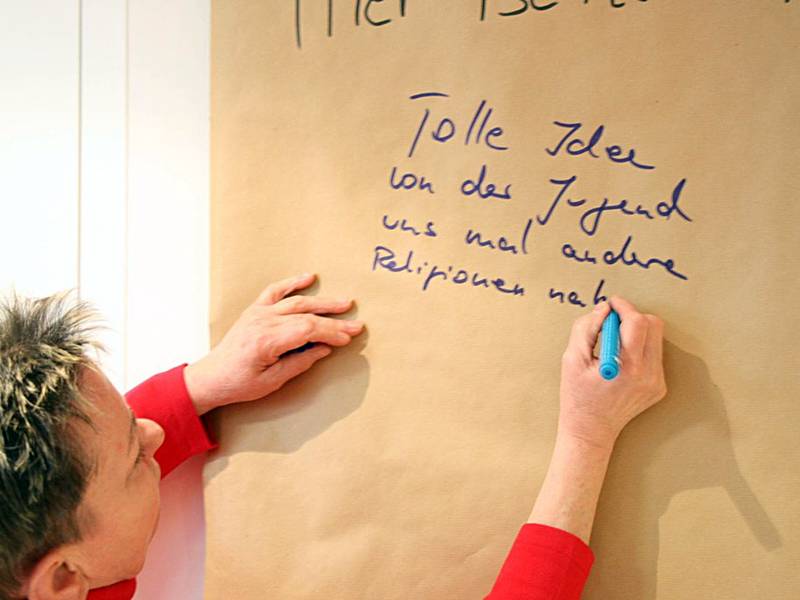

Im Foyer, bei Salzstangen, Datteln und Chips, stehen viele noch zusammen und tauschen ihre Eindrücke aus – oder hinterlassen sie schriftlich auf einer Wandzeitung. Oft wird die Vielfalt und die angenehme Informationstiefe gelobt. Manchmal entwickelt sich dort sogar eine Art Gespräch: "Bitte wiederholen und mehr Reklame machen!" – "Ja, unbedingt" – "Ganz wichtig!" – "Jawoll".

Erarbeitet wurde die Ausstellung von etwa 50 Jugendlichen aus den sieben Gemeinden des Kirchenbezirks Berlin-Südwest. Sie trugen innerhalb von drei Monaten Texte, Bilder, Exponate und Tondokumente zusammen und standen den Besuchern vor Ort für Nachfragen zur Verfügung.

JZ